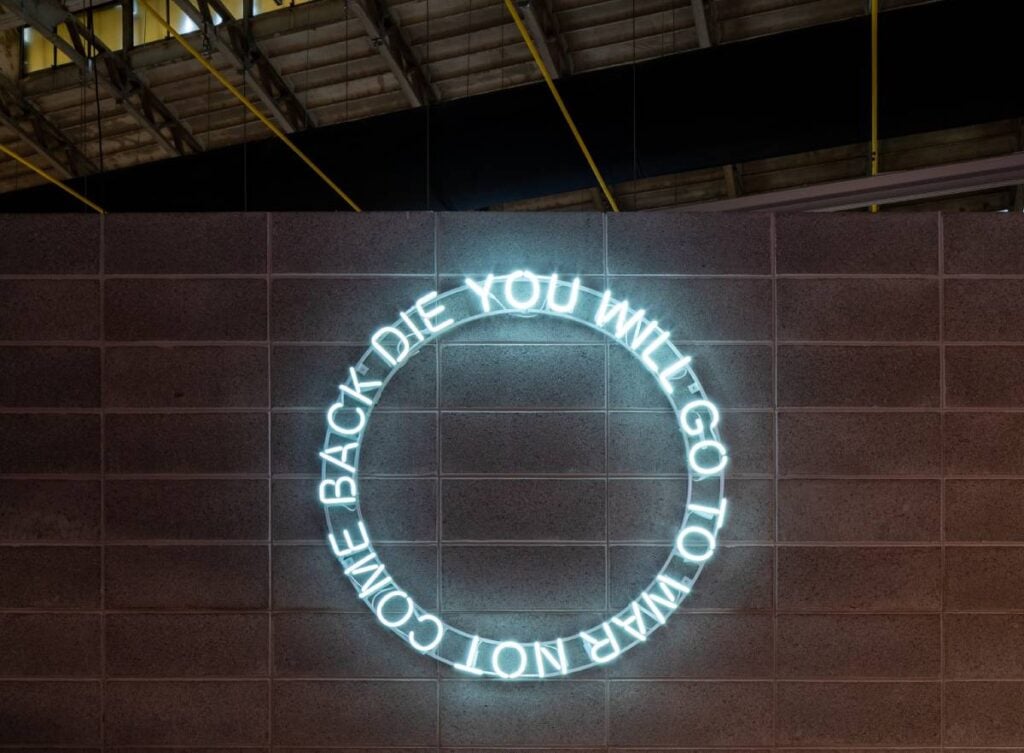

«Andrai, ritornerai, non morirai in guerra / Andrai, non ritornerai, morirai in guerra». Parole al neon che s’illuminano a intermittenza, oscillando tra speranza e condanna: è l’opera di Claire Fontaine ispirata agli oracoli della Sibilla Cumana, che apre la mostra collettiva De Bello. Notes on War and Peace, ideata da Gabriele Micalizzi e Salvatore Garzillo e curata da 2050+ negli spazi bergamaschi di Gres Art 671, che è co-curatore. Oltre trenta artisti – da Marina Abramovic a Maja Bajevic, da Alberto Burri ad Arcangelo Sassolino – illustrano attraverso i secoli e con mezzi diversi l’impatto della guerra sul corpo e sulla memoria. Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace, in questa intervista, racconta le violenze subite in Iraq.

Il tragico destino delle donne yazide

È da questa soglia incerta che Nadia Murad, sopravvissuta al genocidio degli yazidi, enclave etnica e religiosa stanziata nel nord dell’Iraq, sociologa, Premio Nobel per la Pace nel 2018 e ospite del programma pubblico della mostra, fa luce con la sua testimonianza su ciò che resta spesso ai margini del racconto bellico: il destino di chi perde tutto senza aver mai imbracciato un’arma. Strappate alle famiglie, ridotte in schiavitù sessuale e vendute nei mercati, le yazide sono l’emblema di una strategia di annientamento basata sugli stupri sistematici.

Molte yazide sono state rese schiave e abusate

Murad ha dedicato la vita ad assicurare alla giustizia internazionale i responsabili del genocidio e degli abusi, attraverso la collaborazione con l’avvocata per i diritti umani Amal Clooney e con l’organizzazione che ha fondato, Nadia’s Initiative, impegnata a ricostruire le comunità colpite e sostenere le donne scampate, trasformando il trauma in cambiamento. Uno degli aspetti che la mostra mette in luce è la tragedia umana dietro alla guerra combattuta con i soldati e le armi.

«Scrivendo il mio libro, L’ultima ragazza, è stato doloroso rievocare ricordi che speravo di non rivivere più, ma il mondo deve sapere chi sta davvero soffrendo in queste guerre: donne e ragazze rese schiave, abusate, costrette a gravidanze forzate. Bambini radicalizzati, trasformati in estremisti o terroristi. Case, ricordi, storie cancellate. Chi oggi sente la tentazione di schierarsi nelle guerre che infiammano il mondo pensi che in ogni caso degli innocenti moriranno».

Un altro Nobel per la pace, l’iraniana Narges Mohammadi, ha fatto appello a tutti i premiati perché prendano posizione sulla guerra tra Iran, Israele e Usa.

«Conosco bene la storia di Narges. È una responsabilità collettiva, non solo dei Nobel, prendere posizione e parlare delle conseguenze che queste guerre portano: al popolo iraniano, a quello israeliano, a tutto il Medio Oriente. Sono nata lì, e vedere tutto questo dolore mi spezza il cuore: abbiamo ferite ancora aperte, molti non si sono ancora ripresi dai conflitti precedenti».

La nostra intervista a Nadia Murad

Lo stupro come arma di guerra si pratica dalla notte dei tempi. Eppure se ne parla ancora poco.

«Dal Congo al Kosovo, dall’Iraq al Sudan e fino all’Ucraina, le sopravvissute ne parlano ogni giorno, ma c’è scarsa attenzione. A lungo è stato considerato un effetto collaterale della guerra, ma è una strategia per distruggere comunità, Paesi, famiglie, riconosciuta solo di recente come crimine di guerra. Lascia in eredità traumi generazionali. Guardiamo al caso degli yazidi: oltre 6.000 donne e bambini sono stati catturati. Isis reclutava attraverso i social media, promettendo la disponibilità illimitata di donne e ragazze».

Quanto coraggio serve per spogliarsi del ruolo di vittima?

«Ero la “vittima perfetta”: mi presentavano così, nessuno mi ha mai chiesto se mi riconoscessi in quel ruolo. Usare la mia storia per parlare non è stato solo un atto di coraggio, ma un modo per non permettere a quella storia di definirmi».

Intervista a Nadia Murad: nella mia battaglia mi supporta Amal Clooney

Come ha conosciuto Amal Clooney?

«Amal è una persona incredibile e un’avvocatessa altrettanto formidabile. L’ho conosciuta nel 2016 tramite un’amica comune. Sono andata a casa sua a Londra, c’era anche il marito George, un uomo altrettanto straordinario. Ci siamo seduti per terra a prendere un tè, ho condiviso la mia storia e quella di tante donne e ragazze e lei ha semplicemente ascoltato, prendeva appunti, senza registrare. Non sapevo nulla della Corte penale internazionale o di come portare i colpevoli davanti alla giustizia. Ma capivo che l’unica via per guarire era ottenere giustizia e mi serviva l’aiuto delle persone giuste. Abbiamo parlato per ore. Il giorno dopo ha preso in carico il mio caso. Ha creduto in me quando non ero famosa, non avevo un Nobel, non parlavo nemmeno la sua lingua. Da allora lavoriamo insieme. È una mentore, un’amica».

Quanto è importante trovare qualcuno che ti creda?

«È fondamentale. Uno dei motivi per cui tante donne restano in silenzio: se ti mostri in volto, pronunci il tuo nome, non puoi tornare indietro. E non sai come reagiranno le persone, se ti chiederanno: “Cosa indossavi?” o proveranno a colpevolizzarti e a farti tacere. Alle sopravvissute, specie quelle giovani, dico: credete prima di tutto in voi stesse e trovate le persone giuste. Basta un piccolo gruppo. Io l’ho fatto, quando altri dubitavano: mi hanno dato la forza per continuare a lottare».

Il Nobel per la Pace le ha garantito l’ascolto universale.

«Il Nobel è un riconoscimento, apre molte porte, ma non ti dà automaticamente il sostegno di cui hai bisogno. Devi continuare a lottare. Ho imparato ad accettare la mia storia, ho letto tanti libri su come i sopravvissuti superano il senso di colpa, ma le assicuro: non succede. Sento di doverlo a quelle ragazze, a quei bambini, a mia madre e ai miei sei fratelli assassinati. Ai miei insegnanti, ai vicini, a chi non ha più voce».

Oggi per Nadia Murad prendersi cura di se stessa è una forma di resistenza

Cosa è rimasto della ragazza che era?

«Ero la più giovane di undici fratelli. Sapevo che non avrei fatto l’università, nessuna donna del mio villaggio l’ha fatta, ma fin da piccola sognavo di aprire un salone di bellezza, nel mio villaggio non ce n’erano. La gente mi conosceva per questo: le donne venivano da me a sistemare le sopracciglia. Non ero una professionista, ma il mio era uno spazio femminile, dove prenderci cura le une delle altre. In prigionia, ci obbligavano a truccarci, prima di essere violentate. Dopo, per anni, non sono riuscita a mettere nemmeno un filo di trucco. Col tempo, ho riscoperto quella passione: non ho abbandonato del tutto il mio “beauty project”, è qualcosa che l’Isis non è riuscito a togliermi. Mi piace pettinare le mie nipoti, truccarle, dimostrare che siamo ancora capaci di amarci. Prendermi cura di me stessa è una forma di resistenza».

Un’altra battaglia?

«Ti spingono a odiarti in tanti modi. Avevo altre due nipoti. Avevano dei capelli bellissimi, lunghi, spessi. Sono state uccise entrambe. Erano sorelle, in prigionia le hanno separate. Quella lontana ci contattava da Mosul, dove era prigioniera, con un telefono trovato in una casa cristiana. Un giorno ci mandò un vocale: “Sto lavando i capelli col sapone per i piatti. Così magari cadono”. Li voleva perdere perché contribuivano al suo valore sul mercato. Più tardi constatò, delusa: “Sono ancora più forti”. Nulla si salva: il corpo, la mente. Ci vogliono anni per ricostruirsi».

Come si sconfigge l’odio?

«Aggrappandosi alle piccole cose, ai gesti simbolici. Io guardo il cielo. In Iraq faceva caldo, non c’era elettricità e dormivamo sul tetto: mia madre alzava gli occhi verso le stelle e pronosticava: “Domani farà caldo.” Capiva tutto dal cielo. Ancora oggi, nei momenti bui esco e guardo su. Mi è stato portato via tanto. E alcune cose, almeno per ora, non possono essere riparate».