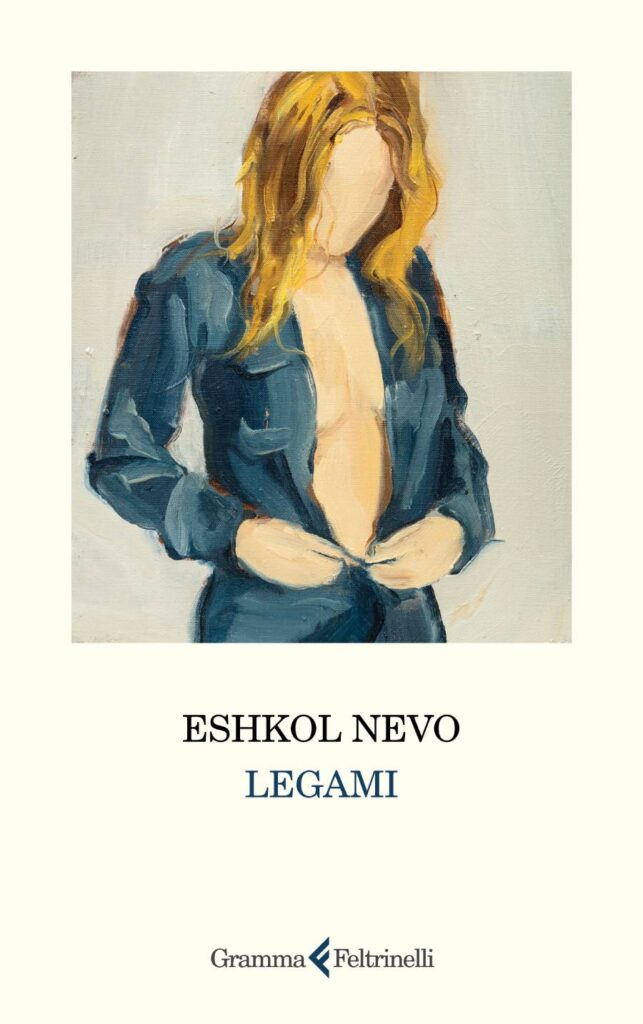

Qui c’è un mondo. È stata la prima cosa che ho pensato leggendo Legami, l’ultimo libro di Eshkol Nevo che inaugura Gramma, il nuovo imprint di Feltrinelli. Nato a Gerusalemme nel 1971, Eshkol Nevo è uno degli scrittori israeliani più presenti sulla scena internazionale. Amatissimo perché sa dare parola e forma ai sentimenti più intimi, alle fragilità, alle ferite e alle contraddizioni che hanno segnato il suo popolo. In un momento in cui in Israele è forte il dissenso nei confronti del primo ministro Netanyahu e il mondo assiste al massacro della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza (35.000 morti in 6 mesi, quasi tutti civili e bambini) in risposta al raid terroristico di Hamas del 7 ottobre, che ha causato 1.200 vittime, rapimenti, stupri e violenze, Eshkol Nevo esce con un volume di racconti che parlano di legami affettivi, di sangue, di destini. «Perché i legami sono la cosa più importante della vita. La sfida è restare umani» dice. «Se conservo la mia empatia verso il popolo di Gaza, vuol dire che Hamas non ha vinto».

Eshkol Nevo: l’incontro a Milano

Quando lo incontro, sta per salire sul palco della Fondazione Feltrinelli a Milano: già un’ora prima la sala è affollatissima, fuori c’è una lunga fila di persone ad attenderlo, e anche un paio di camionette della polizia. Persino Nanni Moretti, che dal suo romanzo Tre piani, uscito nel 2017, ha girato un film nel 2021, è venuto ad ascoltarlo. «Credo che Legami sia il mio libro più ampio» mi dice Nevo. «Il che può essere sorprendente, perché di solito lo spazio e il tempo allargati, la profondità nella caratterizzazione dei personaggi sono associati al romanzo. Però ha ragione: qui c’è un mondo perché ho lavorato a questo libro per 13 anni, dal 2010 al 2023. E mentre lo scrivevo anche io cambiavo: avevo 39 anni quando ho iniziato il primo racconto e ho finito che ne avevo quasi 53. C’è dentro un pezzo di vita».

Intervista a Eskol Nevo

Il primo racconto Hungry Heart, da una canzone di Bruce Springsteen, parla della morte di un padre. L’ultimo, Campane, racconta della morte di una madre. Come in un cerchio.

«Un giorno ho messo 20 foglietti con i titoli dei racconti sul tavolo della mia cucina a Torino (Eshkol Nevo da qualche anno insegna alla Scuola Holden, ndr) per dare un ordine. Li ho spostati più volte, ma non questi due. Non è solo per la morte del padre e la morte della madre: Campane arriva come conclusione di un prima pieno di personaggi, musica, vita, amore, passioni. Il racconto finisce infatti con il silenzio».

In Legami c’è un pezzo di vita

Quanto sono importanti i legami per lei?

«Sono la cosa più importante nella vita. Secondo gli studiosi, la felicità dipende dalle buone relazioni che uno ha. Indipendentemente da dove si trovi o cosa faccia. Nel mio problematico Paese, perfino in questo periodo orribile che stiamo passando, se chiede alle persone se sono felici, scoprirà che lo sono più degli americani o dei tedeschi, perché le relazioni in Israele sono molto forti. È come una rete, non sei mai solo perché c’è la famiglia, la tribù, gli amici, le mogli o i mariti, i figli. Ognuno è davvero legato all’altro. È il modo in cui noi viviamo: puoi sentirti solo, ma a nessuno è concesso di stare da solo».

È una conseguenza della guerra?

«Credo che questa esigenza vada ricercata ancora più indietro nel tempo. Quando gli ebrei vivevano nel ghetto e dovevano contare uno sull’altro per sopravvivere. È difficile da spiegare, ma è il modo in cui sono stato educato da mia madre: con molti amici intorno, con rapporti diretti. Riuscivi a sentire quello che una persona provava».

Lei dice che gli israeliani sono felici, ma nelle sue opere si sentono la tristezza, le ferite che non riescono a guarire, la guerra sempre sullo sfondo.

«È vero, si sente a livello psicologico e anche a livello nazionale. A livello psicologico ci sono relazioni che affondano nel passato. Nel racconto Ogni cosa è fragile, per esempio, i due amici protagonisti, Yonathan e Dave, quando si incontrano a New York sono stati 10 anni senza parlarsi, eppure erano migliori amici. Possono guarire questa ferita? C’è poi un livello nazionale: ogni sasso in Israele ha a che fare col passato. In questo racconto si parla del massacro di Deir Yassin (quando nel 1948 un centinaio di combattenti sionisti attaccò un villaggio palestinese uccidendo oltre 100 civili, ndr), ma si può andare ancora più indietro nel tempo. Anche l’ebraico con cui scrivo ha diversi livelli, nelle parole si può sentire l’eco del Talmud. Il passato e le ferite sono sempre presenti».

Non perdiamo l’empatia

Come vive le nuove ferite?

«Cinque giorni dopo il 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato Israele, ero a Torino e mi è stato chiesto di fare un reading via Zoom con i lettori israeliani. Ho iniziato dicendo che non era il caso di fare un monologo – c’erano un centinaio di persone, scosse dal trauma – ma volevo condividere un paio di domande che mi ero posto: come si fa a combattere Hamas senza diventare come Hamas? Come si può combattere un nemico che non ha morale senza diventare ugualmente dei mostri? Credo siano tuttora domande importanti, una sfida per chi vive oggi in Israele, mentale e anche pratica: quali sono i limiti da non superare in una guerra per restare umani? Non sono un militare e non posso decidere a tal proposito ma sono un intellettuale e posso avere una certa influenza sulla gente. Perciò dico: non perdiamo l’umanità, l’empatia. È quello che sto cercando di trasmettere negli ultimi 6 mesi con le letture e gli incontri».

È difficile?

«Sì, ma è possibile. In ogni persona c’è il bene e c’è il male. La sfida è aiutare le persone a trovare la propria fede nella possibilità di fare e ricevere del bene. La storia, i dopoguerra ci insegnano che è possibile. Io ho molta speranza. Mio padre ha combattuto durante la guerra del Kippur, ha perso il suo migliore amico. Era uno psicologo, mi ricordo i suoi pazienti che soffrivano di disturbi post traumatici e che venivano a casa nostra completamente devastati. Era una guerra contro la Siria e l’Egitto con cui ora siamo in pace. Ci vogliono leader coraggiosi che conducano fuori da questa spirale di sangue».

Come si riesce a vivere in un Paese sempre in guerra?

«Una mia amica ha perso un figlio il 7 ottobre, eppure non è crollata proprio perché, come dicevo prima, è stata circondata dall’affetto e dai legami. Ma io non riesco a immaginare cosa sarebbe se dovessi perdere una delle mie figlie».