«L’unico modo per sfuggire l’abisso è di guardarlo, misurarlo, sondarlo, e discendervi» scriveva Friedrich Nietzsche. È quello che fa Teresa Ciabatti nel suo ultimo libro, Donnaregina (Mondadori). Tra realtà e fiction, una discesa negli abissi della coscienza personale e collettiva che la protagonista percorre con un compagno inaspettato: Giuseppe Misso, o’ Nasone, superboss della camorra.

Il giornale per cui lavora le affida un’intervista e lei, che non sa niente di criminalità organizzata, accetta l’incarico.

Poi la distanza tra i due si accorcia e nella biografia del condannato per associazione mafiosa, rapina a mano armata, 182 omicidi tra commessi e commissionati si apre uno spiraglio di umanità. La giornalista ripercorre con Misso esperienze che si rivelano quasi parallele: lui che perde l’amore della vita e lei che sente il compagno sempre più distante; lui che perde l’amico fraterno e lei che vede spegnersi una delle migliori amiche; lui che racconta del figlio gay e lei che rischia di perdere la figlia adolescente.

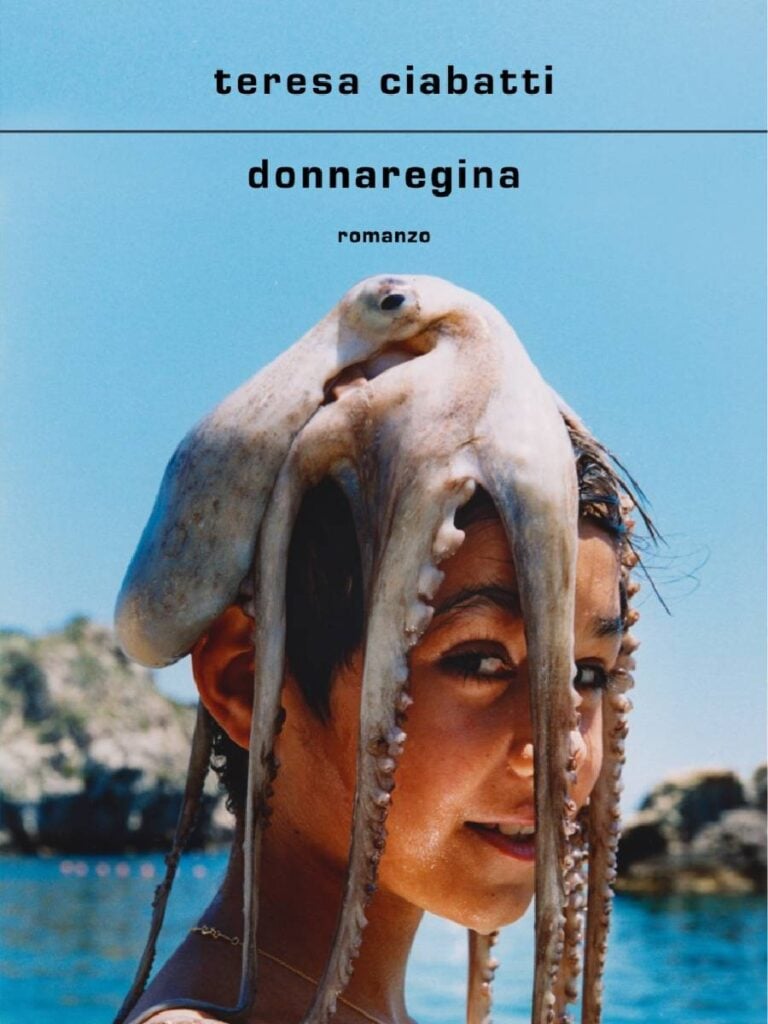

Autrice di 7 romanzi, finalista al Premio Strega con La più amata (2017) e semifinalista con Sembrava bellezza (2021), Teresa Ciabatti torna, dopo 4 anni, con Donnaregina e con la sua voce spietatamente lucida e una nuova malinconia nello sguardo.

Teresa Ciabatti, in libreria con Donnaregina

Dopo i romanzi di autofiction, un romanzo-inchiesta alla Truman Capote.

«Il libro nasce perché scelgo di intervistare Giuseppe Misso e chiedo a Roberto Saviano di mettermi in contatto con lui. Roberto mi dice che il boss mi considererà “innocua”, in quanto non esperta di criminalità organizzata, e quindi si aprirà con me. L’intento non era fare uno scoop, ma indagare il lato umano».

Negli anni ’60-70 al Nord c’è il boom economico e al Sud mafia e camorra sostituiscono lo Stato. Entrare nel crimine organizzato era una sorta di riscatto sociale…

«Dire “Noi siamo altro, noi non siamo dei mostri come loro” è facile. Avvicinarsi è più rischioso, ed è quello che fa la protagonista, una borghese di 50 anni con una vita lontanissima da quella del boss. Man mano si rende conto che Misso non si ritiene un camorrista ma un “prelevatore”, che toglie ai ricchi per aiutare i poveri; non si sente spietato, perché ama le sue donne e difende i figli. Perfino quando si pente, e diventa un collaboratore di giustizia, si autodefinirà un “chiarificatore”, con un ruolo quasi sociale. Nel libro non si dà un giudizio morale, si dimostra che a quell’epoca la camorra sostituiva uno Stato assente. E noi, quando parliamo del nostro tempo, dobbiamo prenderci la responsabilità di capire che ogni gesto ha conseguenze sociali, culturali, politiche».

Il boss Misso e i “mostri” che non sono così lontani da noi

Quelli che consideriamo “mostri” sono più vicini a noi di quanto pensiamo?

«Sì, perché abbiamo paura di guardare oltre. Misso è un anziano gentile, educato, empatico; se lei non sapesse del suo passato, lo definirebbe una “bella persona”.

Questo viaggio mi ha insegnato nuovi strumenti di analisi: al Sud c’era una crisi di presenza dello Stato e l’umanità abbandonata, per sopravvivere, si reinventava arruolandosi nella camorra».

Le parti più toccanti sono quelle in cui i protagonisti si rendono conto che «i figli non sono come li desideriamo».

«Giulio Cesare, figlio di Misso, che il padre sognava professore, desidera solo diventare Bruna. E quando in tribunale un boss cerca di screditare o’ Nasone, tacciandolo di essere il padre di un gay, lui risponde: “Che male c’è?”, sdoganando un tabù tremendo della cultura mafiosa. La protagonista all’improvviso si rende conto che sua figlia Camilla è autolesionista e con manie suicide. Il libro non dà soluzioni, ma finisce con uno spostamento di sguardo della protagonista».

Teresa Ciabatti, il rapporto con la figlia e la riflessione sul disagio

Quanto, di questa esperienza così terribile, le appartiene in prima persona?

«Fin da quando mia figlia era piccola, ho pensato che fosse spregiudicata e forte, che dovesse cavarsela in autonomia: era il perno delle mie teorie sull’educazione. Quando è arrivata a 12 anni, mi sono accorta che ero stata distratta, l’avevo lasciata troppo sola. La prima reazione è stata dare la colpa agli altri: volevo che i coetanei la cercassero, amassero, consolassero. Mi sono resa ridicola, mi sono sostituita a lei, nel tentativo di alleviare il suo dolore. E questa “appropriazione indebita” lei me l’ha rimproverata. Poi ho fatto un ribaltamento folle, di distanza e di sguardo. In questo mondo nuovo, il tema della distanza tra noi e i nostri figli è cruciale: ma per aiutarli dobbiamo guardare in faccia i figli reali, non immaginari».

Molti adulti ammettono di sentirsi inadeguati.

«Mi sono ritrovata nei reparti di neuropsichiatria infantile: i dati sul disagio sono allarmanti. Il professor Stefano Vicari, dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, mi ha detto che prima del 2022 accoglievano 150 minori all’anno. Dal 2022 sono arrivati a 2.000. È un presente difficilissimo per i “piccoli”, ma anche per noi adulti, perché ogni mossa può creare una ferita che non si recupera. Passiamo la vita a domandarci chi siamo come persone, a rimuginare sui nostri sensi di colpa. E quando arriva l’emergenza non sappiamo come agire. Non possiamo più permetterci di concentrarci su di noi: distogliamo l’attenzione da noi e guardiamo loro».

Teresa Ciabatti e l’amicizia con Michela Murgia

La protagonista dice che i familiari la detestano, la vera famiglia sono le amiche. La M. che nel libro sta morendo è Michela Murgia, che l’ha lasciata orfana di cosa?

«Con Michela Murgia e Chiara Valerio eravamo come sorelle. Mi hanno insegnato la libertà che c’è nelle amicizie vere: quella di dirsi tutto, anche insofferenze e intolleranze, nel rispetto della diversità. Una sera eravamo a cena da me e mia figlia non voleva dormire. Ho cominciato a inseguirla, urlando come una pazza, e Michela ha detto: “Perché si è riprodotta?”. Una frase crudele ma bellissima, perché intima. Potermi dire quella cosa terrificante, che magari altri ti dicono alle spalle, mi ricorda quello che è stata la mia amicizia con Michela».

La voce del suo alter ego letterario era feroce in La più amata, si è incrinata in Sembrava bellezza, qui diventa dolente…

«La giovinezza non era il mio tempo, avevo l’ansia, pensavo: “Se resto a casa chissà cosa mi perdo”. La voce di un tempo sbraitava, aveva il terrore di non essere vista. Ora guarda Camilla, Misso, guarda l’altro. Finalmente ce l’ha fatta a crescere».

Nel finale chiede al boss se rifarebbe tutto e a se stessa: “Che fine ha fatto la ragazza molesta?”.

«Pretendevo spazio con prepotenza, ora desidero sempre meno spazio: per la prima volta in vita mia sono riuscita perfino a dimagrire. Dopo una certa età diventa noiosissimo stare con se stessi: mi annoio anche nel sentirmi dire cose, andando in giro a presentare libri. Ora voglio ascoltare gli altri, guardare l’altro da me».